徐复观将“改制说”视为董仲舒所创,此说法可能有误,因为在《荀子》的《正论》篇中就已经有“改制”说法。荀子否认当时儒家所盛赞的“禅让说”,他认为圣王主要是因其德而得位,

“圣王在上,图德而定次,量能而授官,皆使民载其事而各得其宜,不能以义制利,不能以伪饰性,则兼以为民。圣王已没,天下无圣,则固莫足以擅天下矣。

天下有圣而在后者,则天下不离,朝不易位,国不更制,天下厌然与乡无以异也,以尧继尧,夫又何变之有矣?圣不在后子而在三公,则天下如归,犹复而振之矣,天下厌然与乡无以异也,以尧继尧,夫又何变之有矣?唯其徙朝改制为难。

故天子生则天下一隆,致顺而治,论德而定次;死则能任天下者必有之矣。夫礼义之分尽矣,擅让恶用矣哉?”

而对于三统和质文这些问题,我觉得康有为的解释也值得考虑,康认为孔子之作春秋,在义不在事,故一切皆托,不但鲁为托,即夏、殷、周之三统,亦皆托也。如果以考据家的态度去理解公羊春秋,那么,肯定不能真正理解董仲舒的用心。

虽说康以托古的方式,来试图从传统制度中转化出现代政治制度,比较牵强,但这样做法的长处在于强调现代制度和传统价值之间的联系。而徐复观先生的比较倾向于从传统制度中寻找与现代价值的结合点。立意不同,对于公羊家法的取舍就会产生很大的差异。

4.夷夏之辨与仁义法

夷夏问题在春秋学中对应的是“异内外”的义例,由于历史上多次出现的中原与周边少数民族之间的冲突,所以夷夏是一直被用来区分中原民族与周边民族的一个理论依据。

毫无疑问,在孔子思想中存有比较浓厚的华夏中心的色彩,因此,他主张尊王攘夷。这样的观念在汉代依然是十分盛行的,比如《汉书·匈奴传》中,班固就说:

“春秋内诸夏而外夷狄,夷狄之人贪而好利,被发左衽,人面兽心,其与中国殊章服、异习俗、饮食不同、言语不通,辟居北垂寒露之野,逐草随畜,涉猎为生,隔以山谷,雍以沙幕,天地所以绝外内也。

是故圣王禽兽畜之,不与约誓,不就攻伐;约之则费赂而见欺,攻之则劳师而招寇。其地不可耕而食也,其民不可臣而畜也,是以外而不内,疏而不戚,政教不及其人,正朔不加其国。来则惩而御之,去则备而守之,其慕义而贡,则接之以礼让,羁糜不绝,使曲在彼,盖圣王制御蛮夷之常道也。”

《公羊学》中,虽然依然有夷夏之别的观念,但是夷夏的观念有一个由种族差异向文化差异的转变。

《公羊学》的“异内外”包括“自近者始”之义,对于这一点,董仲舒的《仁义法第二十九》中有详细的讨论。文说:“春秋之所治,人与我也;所以治人与我者,仁与义也;以仁安人,以义正我;故仁之为言人也,义之为言我也,言名以别矣。仁之于人,义之于我者,不可不察也,众人不察,乃反以仁自裕,而以义设人,诡其处而逆其理,鲜不乱矣。”因此“异内外”体现出儒家忠恕之道的根本含义。

而董仲舒面对汉代大一统的格局,需要对中原和周边民族的关系作一个新的考虑,所以,徐复观认为他在将夷夏观念由种族差别向文化差异的转变中,做出了突出的贡献。

他举《竹林第三》开头的一段话来解释从文化的角度,夷夏的定位并非是一成不变的,“‘《春秋》之常辞也,不予夷狄,而予中国为礼,至邲之战,偏然反之,何也?’曰:‘《春秋》无通辞,从变而移,今晋变而为夷狄,楚变而为君子,故移其辞以从其事。’”

意思是说,如果在地理和种族上属于“夏”的晋国不能执礼,反而不如传统被视为夷的楚,那么晋就变为夷狄,而楚就变为君子。由此充分体现《春秋》“王者无外”,上下远近若一的天下理想。

徐复观认为因为汉代的疆域远远超越了春秋时代的华夏,因此,在汉朝的疆域内生活着许多传统意义上的夷狄,而这些不同的种族在新的王朝里已经成为地方性的问题,而不再是种族的冲突,因此董仲舒对于夷夏观念的重新思考,成为熔铸各种族为一体的精神力量。

“对武帝北攘匈奴,南服南越,开疆拓土,对于归附者率与以优渥地处理,不能说没有发生影响。而中国之所谓民族主义,不同于西方与军国主义帝国主义相通的民族主义,其根源在此”。

四、徐复观论董仲舒“天的哲学”

前面已述,徐复观将公羊学与天的哲学进行一定程度的区隔有其“政治性”的考虑。董仲舒要担负儒学形态转换的任务,势必要对儒学本身进行体系性的重建,如果说《春秋》公羊义法的建立为他提供了方法论的基础的话,那么董仲舒体系性重建的核心工作便是对天人关系的新综合。

首先,在徐复观看来,董仲舒之所以着力构建天的哲学,其真实背景是因为认识到如先秦儒家那样用人格修养的方式来制约权力无边的皇帝是不可能的,因此希望通过“天”的力量来制约;其次,通过对天道的解释,以儒家的尚德思想来稀释法家的严酷法律的影响。

这个工作分为两个方面:一方面,将天确立为社会道德观念和礼乐制度的合法性依据。另一方面,是通过天人感应的方式来建立起道德观念、礼乐制度与日常生活之间的联系。

这两项工作被董仲舒称之为“二端”:“是故春秋之道,以元之深,正天之端,以天之端,正王之政,以王之政,正诸侯之即位,以诸侯之即位,正竟内之治,五者俱正,而化大行。

故书日蚀,星陨,有蜮,山崩,地震,夏大雨水,冬大雨雹,陨霜不杀草,自正月不雨,至于秋七月,有鹳鹆来巢,春秋异之,以此见悖乱之征,是小者不得大,微者不得着,虽甚末,亦一端,孔子以此效之,吾所以贵微重始是也,因恶夫推灾异之象于前,然后图安危祸乱于后者,非春秋之所甚贵也,然而春秋举之以为一端者,亦欲其省天谴,而畏天威,内动于心志,外见于事情,修身审己,明善心以反道者也,岂非贵微重始、慎终推效者哉!”

第一端显然是就统治秩序而言的,王道政治的依据在于天道,以及作为天道来源的“元”。第二端,就是我们经常所说的灾异和谴告,董仲舒认为一些自然界的异常现象,均是上天通过一些微妙的提示来告诫现实中的统治者。而这种天人感应的方式也更能使儒家的原则被一般的民众所接受。

徐复观与许多学者一样,将董仲舒的哲学称之为“天的哲学”,但是我们从前文中可以看到天并非是董仲舒的终极性的“本体”,在天之前还有一个“元”。

1.元

在之前的文献中,“元”主要是本原和原始的意义。在《春秋繁露》中,这样的理解也可看见,如《玉英第四》中说:“谓一元者,大始也。”不过徐复观先生倾向于从宇宙本原的元气来理解董仲舒的“元”,他说:“仲舒心目中元年的元,实际是视为元气之元。”但是元是否就是元气,现在存有比较多的争议。我们且看两条对于这个问题最重要的文献。

1)春秋变一谓之元,元犹原也,其义以随天地终始也。故人唯有终始也,而生不必应四时之变,故元者为万物之本,而人之元在焉,安在乎?乃在乎天地之前,故人虽生天气,及奉天气者,不得与天元本、天元命而共违其所为也。故春正月者,承天地之所为也,继天之所为而终之也,其道相与共功持业,安容言乃天地之元?天地之元,奚为于此?恶施于人?大其贯承意之理矣。(《玉英第四》)

2)春秋何贵乎元而言之?元者,始也,言本正也;道,王道也;王者,人之始也。(《王道第六》)

虽然从元气无形而分造天地的说法,也可以支持将元解释为元气,但是从上述文字可见,元更应被理解为终极之理。虽然人道、王道本之于天道,但是在传统儒家乃至董仲舒的天人关系的理解中,天意和人情之间有密切的关系。

因此,天道并不具备绝对的独立性。正如董仲舒所说,天地人构成了一个共感的系统,否则我们后面无法理解天人感应和天人相辅等天的哲学的重要展开部分。

因此,从董仲舒试图为大一统的汉帝国寻求合法性的自然依据的时候,“奉天法古”只能视为策略,而理论上依然需要一个作为天道、王道、人道共同的形上基础的“元”作为普遍法。

2.天人关系

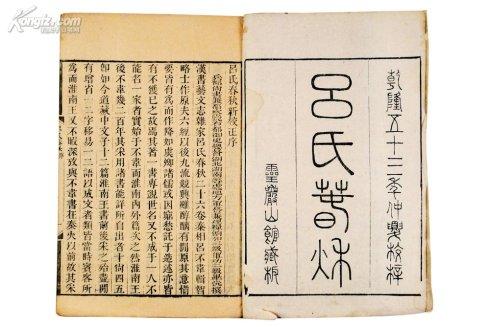

徐复观认为董仲舒的天的哲学并非是古代天的观念的发展,而是对《吕氏春秋·十二纪·纪首》的格局的继承,因为在这个文本中,把天与阴阳五行、四季变化和政治活动进行了系统的整合。

“孔子即以四时言天道,《易传》言四时重于言阴阳;《系辞》上谓乾坤‘广大配天地,变通配四时,阴阳之义配日月,易简之义配至德’。这里很明显地没有把阴阳与四时相配。《易传》中更无五行的观念。五行与四时更两不相干。

至《吕氏春秋·十二纪·纪首》,始以四时为中心,将阴阳五行四方,配合成一个完整的有机体;仲舒即直承此以言阴阳五行四时四方,形成更紧密的构造;天道天志,即表现在此构造之中”。

第一,董仲舒所面临的是一个全新的局面,一方面士人群体不复有孔孟时代的独立性,在秦汉的制度体系之下,社会控制能力得到加强,因而士人更多的是要与权力体系合作。

第二,秦汉是一个知识整合的时代,儒家要影响社会首先要获得社会的支持,特别是君主的支持。而当时的思想版图中,阴阳家、法家、道家的思想依然有很大的市场,那么要在思想竞争中获得更多的话语权,吸收和改造别的思想因素是唯一的途径。

据此,董仲舒结合儒学中原有的阴阳和五行的思想因素,将之与广有市场的阴阳家的学说相结合而创制出一套新的天的哲学,此乃儒学面对新的问题所作出的一个必要的转折,也因此董仲舒才被推为“儒者宗”。

徐复观先生将董仲舒对天人关系的理解分为四个部分来讨论,第一是“天人一也”,认为董仲舒天人相类的说法,实际上是消除了天与人之间的距离,从而构成了对天的神秘性的消解。

第二是“天与心性”,心性问题是儒家的根本问题。董仲舒的天具多元性,因此,从天的神圣性可以推论出人性之庄严;而从自然天的角度,则可以推论出自然人性论,正如自然之有阴阳,人性可以有善有不善,并由此强调教化之必要性。

第三是天与伦理的关系。董仲舒的天人关系论是要为人与人间的道德伦理关系找到自然法则的支持,但客观上却是将自然道德化。

第四是天与养生。

3.天与政治

董仲舒天的哲学的一个最根本的任务是:为新的秩序树立新的权威与象征。因此,他必然要树立君主的至上性。

在天与君主的关系上,他逐渐放弃了先秦儒家在政权取得方式上的讨论,而是强调君权神授,而君主是百姓之主,“董氏把君权提得这样高,于是他不知不觉的,接受了一部分战国末期的道家思想及法家思想,将人君加以神秘化”。

在《春秋繁露·保位权第二十》一文中有道家式的言论:“为人君者,居无为之位,行不言之教,寂而无声,静而无形,执一无端,为国源泉,因国以为身,因臣以为心,以臣言为声,以臣事为形。”

也有法家式的言论:“国之所以为国者,德也,君之所以为君者,威也,故德不可共,威不可分,德共则失恩,威分则失权,失权则君贱,失恩则民散,民散则国乱,君贱则臣叛。”这些都是要把君主神秘化并提升其权威的观点。

徐复观认为这是董仲舒天的哲学的关键,因为既然君主之权力至高无上,现实中便没有足够的力量来对之进行制约,而唯一的制约力量便来自天。

“夫王者不可以不知天,……知天,诗人之所难也。天意难见也,其道难理,是故明阳阴入出、实虚之处,所以观天之志;辨五行之本末、顺逆、小大、广狭,所以观天道也。天志仁,其道也义,为人主者,予夺生杀,各当其义,若四时;列官置吏,必以其能,若五行;好仁恶戾,任德远刑,若阴阳;此之谓能配天”(《天地阴阳第八十一》)。

既然君权神授,那么君也就必须要了解天意之所在。而通过对于天道、天志的儒家式陈述,完成了儒家观念自然化的过程。

王道就是君主将天道现实化的过程,因为王是连接天地之枢纽,这就要求人主大天之所大,小天之所小。而正如自然界之春生夏养秋杀冬藏,王者之成德必以任德而不任刑,而以仁义为本。

如果说仁义论说是正面劝告的话,那么秦汉以来一直盛行的灾异观念便成为董仲舒所能想到的制约君权的一个重要途径。如前文所述,董认为谴告和灾异是春秋重要“一端”,在《贤良三策》中,董仲舒便明确地说:“臣谨案《春秋》之中,视前世已行之事,以观天人相与之际,甚可畏也。国家将有失道之败,而天乃先出灾害以谴告之,不知自省,又出怪异以警惧之,尚不知变,而伤败乃至。以此见天心之仁爱人君而欲止其乱也。”这也就是董仲舒“屈民而伸君,屈君而伸天”的政治观的核心。

虽然说天人交感的思想并非来自于董仲舒,且灾异之论也是旧已有之。但是,董仲舒的春秋学使儒生在一定程度上取得了批评现实政治权力的空间。不过,当儒家将公羊义法作为现实秩序的支持力量时,并没有提出(或者说无法建立)一套纠正机制。所以,当董仲舒提出灾异的奏议几乎被处死的时候,董仲舒就不敢再提灾异这一端了。

而董仲舒的学生眭弘在昭帝时用灾异上书,说:“先师董仲舒有言,虽有继体守文之君,不害圣人之受命。汉家尧后,有传国之运,汉帝宜谁差天下,求索贤人,禅以帝位,而退自封百里如殷周二王后,以承天命。”结果是被视为妖言惑众,大逆不道而被杀。

虽然灾异、受命之论在王莽和东汉末年,依然成为政治转变时期的重要话语,但是已经成为权臣夺权的思想武器,而非士人对于权力的制约。

五、董氏春秋学和儒学的转折

徐复观对于孔子作《春秋》的精神有一个基本的“设准”,即“贬天子,退诸侯,讨大夫”,也即对于政治生活的“人民主体”的突显,这也是真正的“史学”的精神。由此,我们不难理解徐复观对董仲舒春秋公羊学的考察,并不在其公羊方法,而在于其对抗、制约统治权威的“王事”精神。徐复观认为,董仲舒通过春秋董氏学和天的哲学,完成了儒家形态和内容的重大转折。但其基本的精神,依旧是先秦儒家的尊民抑君的精神。

从春秋董氏学的整体来看,董仲舒的确是吸收了大量的墨家、道家甚至法家的观念,尤其是在对于天和宇宙秩序的讨论中,大量吸收了阴阳家的思想。

许多人关注到董仲舒思想中的法家成分。以经术润饰吏事,是汉武帝的一个基本策略,而公孙弘等人也因此而位至三公。董仲舒对此采取的是不合作的策略,但是他的思想中已经有明显的法家思想的因素,特别是对于权威和等级的肯定方面。

儒法斗争的确是汉代思想的一个基本问题,而在汉武帝前后有一个儒法之间力量对比的变化,也就是儒家思想逐渐占据了上风,徐复观认为儒法斗争是理解汉代历史的一个关键,而在这个关键的时期董仲舒起到了关键的作用,

“在这批知识分子中,在思想上——不是现实上——为儒家重新奠定基础,在政治上对法家加以全面批评,因而缓和了法家的毒害,乃至压缩其活动范围,却不能不归功于董仲舒。

董仲舒的‘天人三策’乃代表当时儒法思想在政治方面的斗争高峰。用现代的语句表达董氏的工作,正是‘把人当人’的人性政治,对‘把人不当人’的反人性的极权政治的决斗。此一决斗,在当时并未立刻收实际上的多大效果。

然儒家思想,在打了若干折扣之后,却获得了理论上的胜利,此一胜利,逐渐使法家的传统下降而为‘吏’的地位,于是以前的政治实权虽仍操之于吏,而在政治的名分上,吏总是从属于儒”。

董氏春秋学与阴阳五行的关系也是理解儒学转折的一个重点。正如许多学者已经指出的,阴阳五行的思想不但与儒家思想渊源有自,而且他们所提供的宇宙和地理的知识乃是当时知识界的共同知识而非能理解为一家所私有。同时结合天道来讨论人事,也是汉代思想的一个基本面貌,这一点在《吕氏春秋》和《淮南子》等作品中已然昭然若揭。

徐复观认为董仲舒吸收阴阳五行的系统,主要目的是要给现实的政治权力寻找一个制约性的因素,因此宗教性的成分反而比较弱。

“董仲舒烦琐性的阴阳五行之说,实含有一种宗教性的意义。但由阴阳五行之气,以言天人感应,实际只是一套物质法则的神秘性的机括,所以他所说的天,有时好像有意志,但实际只是人格神,因此,并不能真正成为宗教神的意志。……

董生在这一趋势之下,却把儒家的政治思想,装入于这一四不像的宗教躯壳之中,想由此使大一统的皇帝,在意志与行为上不能不有所畏忌,在这种畏忌中,不能不接受儒家政治的理想。这是儒家精神,在专制政治之下,所迫出来的于不识不知之中,所做的非常巧妙之宗教形式的转换”。

引入阴阳五行虽然会导致儒家的道德理想主义的纯粹性的减弱,但是对于儒家思想的民间化而言,这个吸收却是十分的重要。余英时先生认为,即使说阴阳五行的植入导致儒家在汉代的转折,那也只是超越哲学的层面的事,

“至于文化价值,如仁、义、礼、智、信之类,则汉儒大体上并没有改变先秦旧说。事实上,孝悌观念之深入中国通俗文化,主要是由于汉儒的长期宣扬。汉儒用阴阳五行的通俗观念取代了先秦儒家的精微的哲学论证,但儒教的基本教义也许因此冲破了大传统的藩篱,成为一般人都可以接受的道理”。

徐复观先生说,董仲舒对公羊学做了一些改变而造成儒学的转折,其要点是:

第一,董仲舒受到《吕氏春秋》的影响,形成了一个天的哲学构造在心里,并认定这是万物最高的真理和最后的依据,而这个真理和依据,是孔子通过《春秋》来表达的,但孔子又不是直接表达的,而是通过“微”“端”等一些象征性的元素,而他则是将这些蕴含的意思揭示出来。

第二,董仲舒认为孔子作《春秋》,是要为万世立法,现实地说是为汉制法,这个法是由天意决定的,因为治理天下的道并不会因为改朝换代而改变,对于现实的君王来说必须符合天的意志,即所谓“屈君而伸天”。

第三,董仲舒为了给孔子口说天意找依据,改变了西狩获麟而绝笔的传说,而是通过麟的出现来为孔子的资格做合法性证明。

第四,董仲舒在论证孔子的合法性的时候,把纬书的怪诞的一面引入了经典解读中,这样对先秦的理性主义和合理主义的发展是一种阻碍,使中国的思维方式常在合理中混入不合理的因素。

尽管董仲舒广泛吸收各家思想促成了儒家的转折,但是,其儒家的基本精神并没有丝毫改变。仁义依然是所有政治活动和社会活动的基点,政治权力的更替的最合理的方式依然是贤者居位,他甚至强调禅让。

不过,对于董仲舒影响儒家发展的评价倒是比较多元化的。侯外庐先生等认为董仲舒的公羊学实为汉代的政治提供了一套“神学”,从而使儒家与专制政治取得了共谋。

蒙文通也认为儒家的政治思想经由董仲舒而发生了巨大的变化,虽然,董仲舒依然坚持,汤武革命应乎天而顺乎人,但是董仲舒逐渐将“革命”替换为“改制”,“实际上,儒家最高的理想与专制君主不兼容的精微部分,阿世者流一齐都打了折扣而与君权妥协了,今文学从此也就变质了”,“董生变其所学,以委屈于汉,固无以愈于公孙弘之阿世,然儒术遂行,儒显而道以晦,独非董生之咎哉?”

相比之下,徐复观对董仲舒抱有很大的同情。他认为,董仲舒是一个很难处理的大思想家,他将《公羊传》的重礼转变为《春秋繁露》的重仁,所以,看上去董仲舒是要为大一统的专制加以合理化,但他的基本用心却是要在仁的指引下,实现他以人民为主体的思想。

这一点是徐复观理解董仲舒最为吃紧的地方。徐复观认为因为董是受了专制政治的欺骗,所以他反而成为专制政治的助推者,但是他的动机和目的都并非如此。

当然我们也需要提一下董仲舒因为提出“独尊儒术”的策略而导致的儒学制度化的转折,从而确立了儒学与中国社会组织之间的关系。

对此,徐复观的评价也是复杂的。基于对学术和政治关系的理解,徐复观认为,对于专制的统治者而言,他们不会因为独尊儒术而真正实行孔子之教,反倒给了统治者控制学术的口实。而儒学内部,因为是否与权力结盟的关系,而产生了争议,致使六艺之间互相排挤。

因独尊地位获得了博士地位的人,反而是甚少真诚从事学术研究的人。对此,徐复观的结论是董仲舒对儒家与制度的结盟用心过当,终于贻害无穷。

六、结语

1.公羊学与现代学术

徐复观对春秋董氏学的研究,很大程度上是从现代学术的方式来进行,因而他很不赞同晚清公羊学的方法,因此,无论是他对董氏公羊学方法的总结还是意义的论述,很大程度上舍弃了对于春秋义法的关注。

他贬低康有为等人的《春秋董氏学》,认为只是一些数据归类而已。在我看来,他贬低晚清经学的成就,有两方面的原因,一是从知识论的原则上,他肯定公羊学中符合逻辑推定的部分内容,而不认可公羊学中过多的“假托”和“推演”。二是从政治原则上,徐复观并不认可晚清经学家依旧在希望通过经典的“解释”来阐发现代政治原则的做法。

总的来说,现代新儒学总体倾向是非经学性的,这个问题是一个很值得现在思考的问题,即我们今天应如何看待经和经学。

徐复观在讨论经学的议题的时候,倾向于采取客观主义的知识论路径,他试图区分信仰和知识,从而为儒家寻求一个知识论的基础,但是也必然会导致徐复观和董仲舒之间的巨大的鸿沟。我们或许要反思,从客观知识的角度来讨论公羊家的理论及其意义,在发现了新的视域之后,是否遮蔽了更为关键的内容。

在我看来,徐复观对晚清公羊学和康有为的批评有点过于苛刻。这可能是基于现代学术立场对于经学立场的质疑。比如,徐复观先生认为:“康有为着《春秋董氏学》,仅就《春秋繁露》,作一烦琐而不精确的分类抄录工作。”但在经学内部,人们会肯定康有为对董氏春秋的主题和义例做出的整理和评论。

或者可以这么说,康有为虽然多有大胆发挥的部分,但基本是按公羊学的“家法”来整理《春秋繁露》的,而徐复观比较少地讨论《春秋》的一些基本原则,比如属辞、比事、义、例等,而更多的则是一种哲学式的讨论,这种方法论上的差异造成徐对晚清公羊学的负面评价。

2.公羊学与儒家政治

肖滨认为,徐复观的董仲舒研究是他“在文化上所作努力的一个重要组成部分,目的是要从中发现导向民主政治的传统资源”。

徐坚信,只有制度性的权力限制,才能摆脱儒家的政治理想和政治现实之间的冲突,这样“从儒学传统中的道德制约,天的制约转换出法律、制度的制约,就成了连接儒学传统与现代性政治的一条重要的思想线索,这也正是徐复观致力于研究中国文化包括解析《春秋繁露》的用心所在”。

这一概括十分恰当,徐复观先生对董仲舒内心思想的“诛心”式的思考,认定董仲舒为皇权服务是虚,争取儒家对现实政权的制约为实,这的确给我们理解董仲舒的思想提供了新的视野。

但是徐先生这样的曲折解释的一个原因在于他要为儒家与中国的现代民主政治之间寻找一个连续的基础。这个基础就是儒家所强调的德性和修身。

徐复观先生认为西方的民主政治来源于争取个人权利、划定个人权利,限制统治者权力的行使。在此前提下尽自己的责任。他认定民主政治,只有进一步接受儒家的思想,才能生稳根,才能发挥其最高的价值。

“民主之可贵,在于以其争而成其不争,以个体之私而成其共体的公,但这里所成就的不争,所成就的公,以现实情形而论,是由互相限制之势所逼成的,并非来自道德的自觉,所以时时感到安放不牢。儒家的德与礼的思想,正可把由势逼成的公与不争,推上到道德的自觉,民主主义至此才真正有其根基”。

但是为什么儒家的德治对民主政治是如此重要,中国自身却没有转出民主政治体制来呢,徐复观先生的观念认为主要是传统政治思想总是站在统治者的立场上为统治者想办法,是民本而非民主。

而政治主体的错位,导致儒家的德治客观化为政治设施,增添了许多曲折。因为过分依赖道德自觉,致使对于暴君和污吏则束手无策。政治的主体的错位还导致了士的阶层对于统治者的依赖,致使知识分子被迫适应现实的政治格局,而难以发挥其独立性。

徐复观作为一个新儒家政治哲学的重要构建者,对于秦汉之间儒学的发展和转折的关注是必然的,他更主张儒家精神性的连续性,这奠定了他在理解董仲舒思想时的基本态度。

然而,这样的做法,有时会忽视儒家与现实政治妥协的方面。而现代科学方法和公羊学方法之间的巨大差异,使得徐复观维护汉代儒学“理性”面貌的努力变得十分困难。这也提醒我们,如何对待经典,是仍需思考的问题。

原标题:董仲舒与儒家思想的转折——徐复观对董仲舒公羊学的探究

作者简介丨干春松,北京大学哲学系教授,博士生导师。

原文载丨《衡水学院学报》2018年第4期