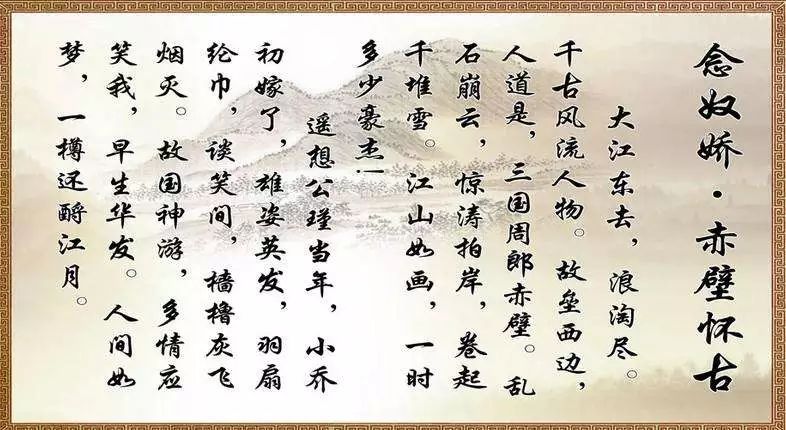

苏轼的《念奴娇》(大江东去)是公认的“千古绝唱”。在王兆鹏教授用大数据计算得出的《宋词排行榜》中,这首词也以其流传之广、影响之大而位居第一。但是,清末词学大家上强村民(朱祖谋)选编的《宋词三百首》,作为近代以来最流行的宋词选本,为何没有收入这首词呢?

《宋词三百首》没有收入苏轼《念奴娇》(大江东去)一词,一直被视作有遗珠之憾。如吴熊和在《宋词三百首续编序》中就说:“然观其遗东坡赤壁词而不取,所谓浑成,亦似以清真梦窗为绝诣,尚不足语乎周行。”

问题在于,朱祖谋在《宋词三百首》的初编本中选录了这首《念奴娇》,到重编本中才将之删去。可见取舍之间,朱祖谋是有其特定想法的,并非无识。况且朱祖谋晚年亲手校刊《东坡乐府》,写有《东坡乐府笺》,在推崇吴文英的同时,颇取法苏轼。以朱祖谋对苏轼的研究,而又摒弃《念奴娇》(大江东去)一词不收,其中定然大有讲究。

在分析这个问题之前,我们必须要认识到一点,那就是朱祖谋晚年选苏轼词的目的是为了解救一味推崇梦窗词带来的流弊,并非从内心深处全然欣赏东坡词。他的根本立场依然站在吴梦窗一边,这也是分析《宋词三百首》时需要特别注意的。朱祖谋曾对龙榆生说:“周氏《宋四家词选》,抑苏而扬辛,未免失当。又取碧山与梦窗、稼轩、清真,分庭抗礼,亦微嫌不称。”所以,朱祖谋选东坡词的真实目的不外乎“于张、周二选所标举外,复参己意,稍扬东坡而抑柳耆卿、晏小山、贺方回,冀以救止庵之偏失。”“稍扬东坡”四个字,尤其值得重视。

从重编本《宋词三百首》与初编本选目的增删中我们可以看出朱祖谋大致遵循着下面的思路:

一是删去过于豪放的词作。如范仲淹《渔家傲》(塞下秋来风景异)、苏轼《念奴娇》(大江东去)等词。

二是删去情感太过直露的词。如张先《生査子》(含羞整翠鬟)、晏殊《踏莎行》(碧海无波)、欧阳修《临江仙》(柳外轻雷)、《浣溪沙》(堤上游人逐画船)、聂冠卿《多丽》(想人生美景良辰堪惜)、晏几道《鹧鸪天》(醉拍春衫惜旧香)、《生査子》(金鞍美少年)、《满庭芳》(南苑吹花)等词。

这两个原则应该说和朱祖谋选词的原则也是一致的。《宋词三百首》一书不选苏轼、张孝祥、陈亮、辛弃疾等人风格偏于叫嚣的一类词,完全符合王鹏运提倡的“重、拙、大”理论。朱祖谋就是在这个原则下来进行选词的。所以,在许多人看来是“古今绝唱”的《念奴娇》(大江东去),在朱祖谋眼中却是“重、拙、大”的反面典型,加之该词在音律上也不合格。(丁绍仪《听秋声馆词话》曾加以批评,参见薛瑞生《东坡词编年笺证》笫365页)而朱祖谋本人又极其重视词的音律,一时号称“律博士”。所以该词会最终被刊落。

一言以蔽之,《念奴娇》(大江东去)一词既不能符合“重、拙、大”的理论宗旨,也不合音律,所以这首词尽管千古传唱,但朱祖谋考虑再三之后,还是要将之删去。可见,朱祖谋对东坡词实际上还是有所保留的。从《宋词三百首》给予东坡词的地位上,我们也可以很清楚地看出来。仅就入选数量而言,初版中苏词与贺铸并列第六,到了重编本,就降到第八。以东坡词在词选中数量之少(与梦窗词的数量相差一倍有余),能说《宋词三百首》以苏词“为鹄”呜?万云骏曾在论文中转述朱祖谋的话说:“两宋词人约可分为疏、密两派,清真介在疏、密之间,与东坡、梦窗分鼎三足。”恐怕也未必是朱祖谋真正的意思。

然而朱祖谋在晚年倡导东坡词,并在《宋词三百首》中选入不少东坡词,确实是词学上一大贡献。诚如陈匪石指出:“唯强村在清光宣之际,即致力东坡,晚年所造,且有神合。……朱氏所选,以此为鹄。而于宋词求之,有合者或相近者则入选。读者试以冯氏之言,读《宋词三百首》,庶乎得其崖略。此固朱氏一家之言,然实前此选词者所未有也。盖词之总集,前此已多。朱氏有作,决不肯蹈袭故常。而以自身所致力者,示人以矩范。且见若干家中,皆有类此之境界。或以为在选政中,实为别墨,然不能不认为超超元着,在宋、清各总集之外,独开生面也。”

其实晚清以来推崇东坡词始于王鹏运,而非朱祖谋的创获。王鹏运曾说:“苏文忠之清雄,夐乎轶尘绝迹,令人无从步趋。盖霄壤相悬,宁止才华而已。其性情,其学问,其襟抱,举非恒流所能梦见。词家苏辛并称,其实辛犹人境也,苏其殆仙乎!”所以龙榆生会说“并世词流,如郑文焯及朱强村先生,并从王说,于苏词特为推重”。而据张尔田记载,朱祖谋专意于东坡词,是因为“晚年感于秦晦明师词贵清雄之言,间效东坡”。秦晦明即秦树声(1861—1926),字幼蘅、右衡,他和朱祖谋一向交好。此人一生业绩主要在事功,而非词章。但他推重东坡词,朱祖谋也很有可能从他那里得到启发。

晚清还有一位重要的词人文廷式,他对朱祖谋也产生过较大的影响。文氏词学颇取苏、辛,一时号称无两,对于晚清词风的转移有很大的影响(参见钱仲联《文廷式年谱》中有关其词学的记录,尤其是1902年所录文氏《云起轩词自序》,《中华文史论丛》1982年第4期)。王鹏运与文廷式都是戊戌维新的成员,感情十分深挚,词学上的切磋则更多(参见汤志钧《戊戌变法人物传稿》(增订本)卷四王鹏运和文廷式的传记),而朱祖谋与文廷式也有若干来往。由此可见朱祖谋重视东坡词,有其一定的历史和师承原因,反映的实际上并非是朱祖谋一个人的词学观,更是一个时代词风发展的趋向。

晚清以来,词坛的风气一直在变化,创作上开始逐渐不受常州词风的笼罩。有些词家从自己的秉性出发,所作所为已不能完全用常州词学来概括,其中尤以郑文焯最突出。郑文焯为人放荡不羁,同时人称他“神致清朗,怀抱冲远,真卫洗马一流人物”。加之他出身贵胄,而一生仅能充当幕府,身世之感,使得他在重视清真、梦窗的同时,更酷爱姜夔、柳永。郑文焯在晚清词坛具有很大的影响,有许多人向他学习。如陈锐的词学观,基本上学的都是郑文焯。从创作上来看,效法姜夔、柳永的词,会使词作内容比较平实,更见神韵,可以避免过多学习南宋词带来的艰深晦涩。《宋词三百首》中对姜夔、晏几道、柳永等人给予除梦窗、清真以外最高的重视,反映的正是当时浙常合流的情况。

节选自张晖《选家手眼和创作风会——从<宋词三百首>论朱祖谋的词学思想》,这里省略了部分注释。

语出清代词论家况周颐。况氏自谓源自清人王鹏运:“己丑,薄游京师,与半塘共晨夕,多所规诫:所谓‘重’‘拙’‘大’,所谓‘自然从追琢中出’。”(《餐樱词自序》)他的《蕙风词话》谓:“作词有三要,曰重、拙、大,南渡诸贤不可及处在是。”“重者,沉着之谓,在气格,不在字句,于梦窗词庶几见之。即其芬菲铿丽之作,中间隽句艳字,莫不有沉挚之思,灏瀚之气,挟之以流转。令人玩索而不能尽,则其中所存者厚。沉着者,厚之发见乎外者也。欲学梦窗之致密,先学梦窗之沉着。即致密,即沉着。非出乎致密之外,超乎致密之上,别有沉着之一境也。”“情真理足,笔力能包举之,纯任自然,不假锤炼,则‘沉着’二字之诠释也。”大,《诗大序》原指“言天下之事,形四方之风”,指诗歌以小见大,由此及彼的艺术张力。此处借指词以小见大,由此及彼的特性,及词境的扩大,即通过香草美人闺阁艳情寄托身世家国之感:“融家国身世于一词,而又出以旖旎温馨之笔,宜其超佚绝伦,流芳并世也。”拙,指自然浑朴,不纤巧不雕琢,从创作上看,推崇“拙”,既是反对不为内容需要片面追求技巧,又不废雕琢,追求“出自然于追琢”的境界。如其所谓:“词过经意,其蔽也斧凿。过不经意,其蔽也褦襶。不经意而经意,易。经意而不经意,难。”“词太做,嫌琢。太不做,嫌率。欲求恰如分际,此中消息.正复难言。但看梦窗何尝琢,稼秆何尝率,可以悟矣。”“欲造平淡,当自组丽中来,即倚声家言自然从追琢中出也。”从情感体验上看,“拙”乃哀感顽艳百折不回的一片痴心至情:“问哀感顽艳,‘顽’字云何诠?释曰:‘拙不可及,融重与大于拙之中,郁勃久之,有不得已者出乎其中,而不自知,乃至不可解,其殆庶几乎。犹有一言蔽之,若赤子之笑啼然,看似至易,而实至难者也。”以王国维语释之,乃“词人者,不失其赤子之心者也”,“一切文学,余爱以血书者”。况氏“重拙大三要”,如夏敬观所论:“盖重者轻之对,拙者巧之对,大者小之对,轻巧小皆词之所忌也。重拙大三字相联系,不重则无拙大可言,不拙则无重大之可言,不大则无重拙之可言,析言为三名辞,实则一贯之道也。”(《<蕙风词话>诠评》)