按照中国古代图书分类的方式,在《四库全书总目提要》中归入“词曲类”的词话,应属于广义上的“诗文评”,是“集部里的一条尾巴”(朱自清语),它的内容不外批评、赏鉴、解说诗词,既是作者表达文学态度和观点的方式,有时也具备补佚词作的客观功用。

早在词这一文体兴起之时,词话很可能就已随之出现。词是起于筵间尊前的一种音乐文学,具有强烈的现场性和表演性,本为取悦宾朋、助兴歌舞,自述或代言儿女情事,虽然在其后案头化和徒诗化的过程中,融摄更多抒情功能和言志意味,但与经史诗文相比,在主流价值观中仍属“小道”,词话作为品赏析论这类“小道”的文字,亦难脱“以供玩好,可有可无”的定位。自隋唐五代而下,两宋已见专门论词着作,明清以降,词话制作如林,但大多不出传统思维之囿,直到晚清王国维《人间词话》成书,乃标志词话这类批评文体已尝试弃旧图新、融入西方审美体系,也可见词话“从本事、评论的简单连缀到以某种理论来作全书逻辑基点的变化”(彭玉平语)。

“境界”是评价标准

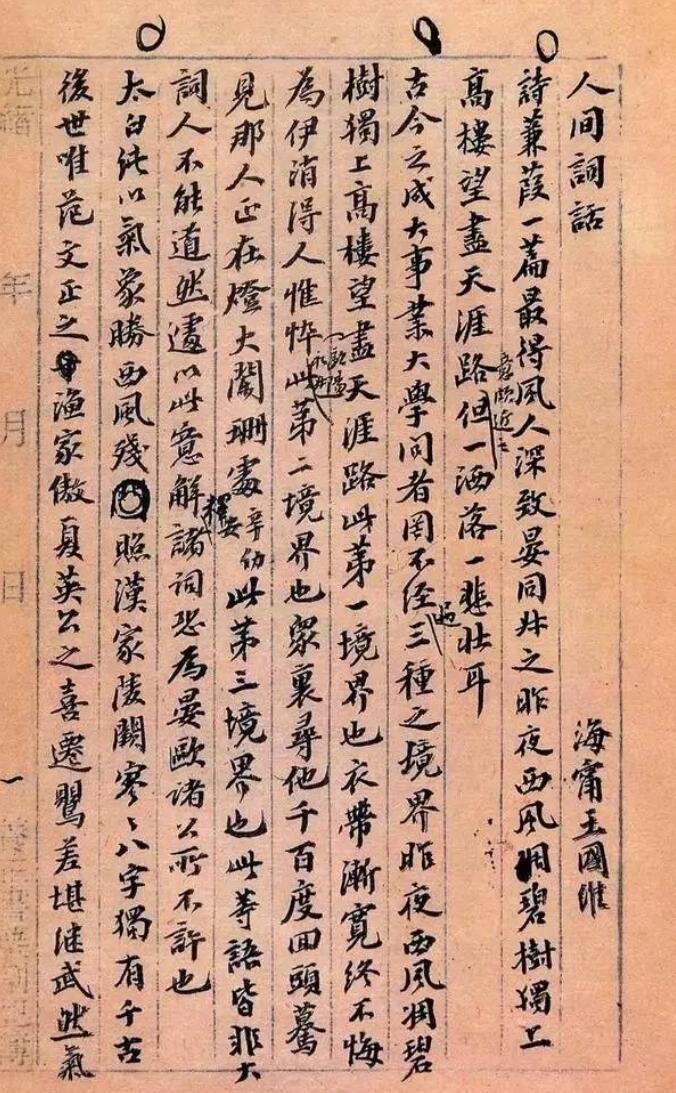

《人间词话》发表于20世纪之初,屡经增删修订,是王国维的学术关注由哲学转向文学的产物和重要成果。王国维的文化修养非常全面,治学亦博涉诸多领域,词学仅为其间一隅。与词学研究相比,更令王国维自豪的其实还是他的词学创作,作为批评着述的《人间词话》可算一种“试验文本”,并未获得王国维本人的重视——也许是由于自悔“少作”,王国维晚年甚至多次婉拒《人间词话》的再版。然而有意思的是,在王国维身后,这本《人间词话》不仅被多数读者视为其代表作,更成为晚清以来最具影响力和知名度的文学研究着作之一,受捧为20世纪的“国学经典”。

讨论《人间词话》的“经典性”并不适合在传统语境中展开,事实上这部着作的可贵处正在于王国维奋然跳脱旧有的文体偏见,以西方美学思想为“手术刀”,解剖和检视诗词的精神境界与生命意识。有无“境界”,是《人间词话》评判一切作品优劣的标准,其开篇即云:“词以境界为最上。有境界,则自成高格,自有名句。五代、北宋之词所以独绝者在此。”至于“境界”为何、如何表现“境界”,王国维则认为应将之分为“造境”和“写境”两种,“造境”类似于理想派,“写境”则如写实派,但对于大词人来说,他们的理想并非直露表述,只是隐约附着在看似写实的笔墨上,因此他们的“写境”往往实为“造境”。根据这一判断,王国维又提出“境界”分为“有我之境”和“无我之境”,所谓“有我之境”,即“以我观物,故物皆着我之色”,而“无我之境”,乃是“以物观物,故不知何者为我,何者为物”,“无我之境”和“有我之境”在美学上分属“优美”和“宏壮”,这两种境界和审美形态,又并非只呈现为景物,更关乎人心中喜怒哀乐之真感情。

《人间词话》中最为一般读者所熟知的论述也与“境界”有关,王国维别出心裁地摘取古人的几句词,用以比况人生所经历的三重“境界”:“古今之成大事业、大学问者,必经过三种之境界。‘昨夜西风凋碧树,独上高楼,望尽天涯路’,此第一境也。‘衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴’,此第二境也。‘众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在灯火阑珊处’,此第三境也。此等语皆非大词人不能道。”第一境感触于春温秋肃之变,联系到人生繁华谢去之境遇,生命的质感渐获增重;第二境代表着人生某个阶段的执着乃至于执迷,痴情和痛苦雕琢着生命的形态,沉沦或超越也在此时酝酿;第三境可谓如梦似幻,醒豁明了,是精进后的顿悟,但外在看来却依旧如常,这种平淡中的现实,实际是相当深刻而高明的。

由文学观照生命

可以说,王国维对“境界”的多番论述,不仅表达出他对“物”与“我”复杂关系及其在文学中呈现方式的看法,也显示出其强烈的生命意识。相较诗而言,词的体性特征更为明显,因而作词的“套路化”现象更为严重,似此则易散失真情真气,陈陈相因,古今一式。王国维不满于南宋词的雕饰,认为五代、北宋之词“独绝”在于它们境界高,自然且见真性情,特别是词人多为“豪杰之士”,“能自树立”。在王国维的眼中,南唐后主李煜即是此类非凡人物,他以一片赤子之心写词,实际是以血泪书写生命,甚至具备“担荷人类罪恶之意”。在这之前,尚无任何一位批评家如此高度评价和赞颂李煜及其作品,王国维抽离了文学的“政治”意涵而独钟情于“生命”意识,从词中解读出生命的伤感无奈和悲壮苍凉,并由此将词雅正化、严肃化和崇高化,与清代常州派等推尊词体的做法迥然有别,既见卓尔不群的眼光和思维,也能看到西方哲学和现代进步观念对之产生的深刻影响。

王国维在论李煜词时提到德国哲学家尼采的名言,所谓“一切文学,余爱以血书者”,且对此种审美极感认同,而前述人生“三境界”云云,也可见尼采“灵魂三变”之说的烙印。在撰于1904年的《论尼采与叔本华》中,王国维指出“尼采之学说全本于叔氏”,实则《人间词话》的核心观点亦多由叔本华思想中化出。1903年,王国维初读叔本华《作为意志和表象的世界》一书,即深受吸引,大有相见恨晚之感,此后他潜心研读和翻译了叔本华的诸种着作,对之顶礼膜拜,发誓要将叔氏理论“奉以终身”。在叔本华看来,“世界是我的表象”,这是一个“先验的真理”,而表象则是意志的客体化,因此世界同时是意志又是表象;理念是一种“完美的表象”,个体化的事物则是“不完美的表象”,认识理念的方式就是艺术,“这是天才的任务”;艺术审美又有优美和崇高之别,在优美中,理念无阻碍地被纯粹主体认识,而在崇高中,纯粹主体要有意地、强力地挣脱客体对意志的不利关系。与《人间词话》两相比照,能够明显看出王国维关于“有我之境”和“无我之境”的分判和论述,都藏映着叔本华的影子。

在《人间词话》中,王国维屡屡称誉“赤子”和“豪杰之士”,并谓李煜即是此等人物,作为一个“主观之诗人”,其可贵和成功便在于“阅世愈浅”而“性情愈真”——这分明也是叔本华“天才论”的翻版,而叔氏“天才之痛苦”的悲观主义论断亦使王国维倾心不已。王国维之受叔本华影响,本与其自身的体质和气质有关,他曾自言“体素羸弱,性复忧郁,人生之问题日往复于吾前”,这种困扰和焦虑投射到对文学的观看和解读中,便是《人间词话》里的“诗人之忧”,王国维将之别为“忧生”和“忧世”:“‘我瞻四方,蹙蹙靡所骋’,诗人之忧生也,‘昨夜西风凋碧树,独上高楼,望尽天涯路’似之。‘终日驰车走,不见所问津’,诗人之忧世也,‘百草千花寒食路,香车系在谁家树’似之。”处于一个剧烈变动的时代,忧郁善感的诗人对国家、社会和民生的忧戚,大多自然转向对生命本质的叩问。汉魏时期的建安诗人如是,晚清的王国维亦如是,物华流逝、岁序更易的哀叹,由文字和词句凝化造设为种种“境界”,或隐或显地承载着复杂而深沉的情感,而这又已溢出所谓“悲观主义”的意涵之外了。

尽管深染西方美学色彩的《人间词话》成为“国学经典”具有很大的偶然性,也显得有些吊诡,但它的确为我们提供了一种在保持民族文化认同基础上吸收外来思想文化的“想象性的解决方式”(罗钢语)。随着传统文化“现代转化”的要求愈加迫切,《人间词话》的象征性和重要性也将日益凸显,这是否王国维始料所及,抑其乐于见者?所虑种种,也许本无唯一的答案。

原标题:中西之间的《人间词话》