《舌尖上的中国》第三季播出后,引起了不小的争议,有的谴责其暗藏营销,有的批评其偏离主题,还有的嘲讽其夹带了伪科学……总之,豆瓣上的评分证明,这是一部在广大观众心中,与“舌尖”的前两部相比呈断崖式下跌的纪录片。

“食不厌精,脍不厌细”是孔夫子的教诲,而中国的饮食文化源远流长、博大精深——这句话真心不是套路。笔者对世界各国饮食文化多少有些了解,不客气地说,论及食材之丰盛、制作之方法、烹饪之精良、味道之上乘,恐怕无任何一个国家能及中国之万一。就从饮食类专着这一项,元代太医忽思慧于天历三年(1320年)撰写的《饮膳正要》被看作是我国乃至世界上最早一部有关饮食卫生与营养学的专着,而明代艺术家李渔的《闲情偶寄·饮馔部》、清代医学家顾仲的《养小录》和大才子袁枚的《随园食单》更是大名鼎鼎的饮食文化名篇,其中的很多“菜谱”今天照样可以依样而制,满足我们的口腹之欲。

值得注意的是,在我国的古代笔记之中,尤其是类似李渔、袁枚这样的“才子吃货”撰写的笔记中,不约而同地出现了某种“反舌尖”的倾向,他们一方面记录和称颂美食,一方面又不停地提醒读者:“暴殄而反累于饮食,又何苦为之?”

一、叹!杀羊三百只取唇肉

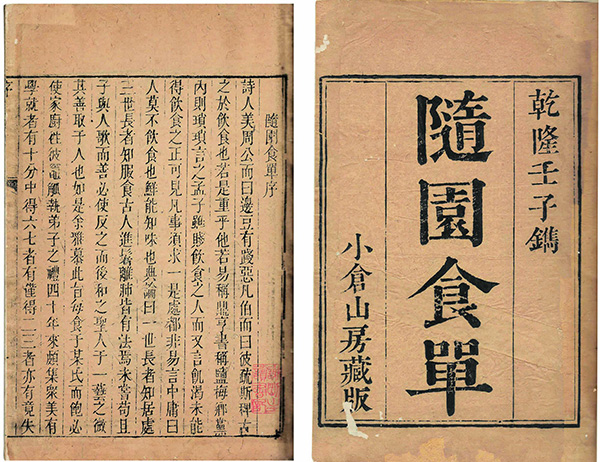

“暴殄而反累于饮食,又何苦为之?”这句话,出自袁枚的《随园食单》一书。袁枚大概是“叙诡笔记”专栏读者的“老熟人”了,因为他的《子不语》经常被我们引用,袁大才子不仅诗做得好,文写得奇,还是一位名副其实的美食家,《随园食单》就是他用笔记的方式对乾隆年间江浙菜系的一次“大巡礼”。也许正是因为懂吃,所以他对烹饪中的“残忍料理”和铺张浪费现象极为反感。在袁枚看来,“暴者不恤人功,殄者不惜物力”。鸡、鱼、鹅、鸭,从头到尾,都可以烹饪出美味,不能因为取其中一部分制作食物而将其他部分扔掉。那些不懂美食的土豪,烹制甲鱼时专取其裙边加工,而不知道真味在甲鱼肉里;蒸制鲥鱼者,只取鱼腹之肉而不知真正鲜美的地方在鱼背,哪怕就是一枚普普通通的腌蛋,虽然好吃的是蛋黄而不是蛋白,但如果“去其白而专取其黄,则食者亦觉索然矣”。而对于那些为了满足舌尖上的一时之快,“烈炭以炙活鹅之掌,剸刀以取生鸡之肝”,袁枚更是斥之“非君子所为也”!

这里的“烈炭以炙活鹅之掌”在笔者去年一篇名为《古代笔记中的那些“残忍大菜”》的文章里,有所提及,不过更早的记录则是唐代学者张鷟在《朝野佥载》中,干这缺德事儿的是武则天的俩男宠张易之和张昌宗兄弟:“置鹅鸭于其内(大铁笼),当中取起炭火,铜盆贮五味汁,鹅鸭绕火走,渴即饮汁,火炙痛即回,表里皆熟,毛落尽,肉赤烘烘乃死。”还有类似的惨事,张易之有一天想吃马肠,直接让随从当场把马的肚子剖开取其肠,那马惨叫了很久才死……后来张易之、张昌宗兄弟被诛杀之后,“百姓脔割其肉,肥白如猪肪,煎炙而食”,民间都说这就是他们为了美食而残忍杀生的现世报。

“残忍大菜”毕竟是少数极端心理变态的人才干得出和吃得香的,对于中国古代无数富奢人家而言,饮食上最严重的问题还是铺张浪费,此类记录在古代笔记中不绝如缕。比如《世说新语》里一段着名的故事:晋武帝司马炎去女婿王济家吃饭,发现蒸小猪味道非常鲜美,不知怎么烹饪的,王济回答说这猪是用人奶喂养的,搞得晋武帝拂袖而去。还有明代学者田艺衡在《留青日札》里写一个姓蒋的富人请八位贵客吃饭,“每席盘中进鸡首八枚,凡用鸡六十四之矣”!有个御史喜欢吃,自己的吃完了,还到别人的席上去拿,蒋某对仆人一使眼色,“少顷复进鸡首八盘,亦如其数,则凡一席之费一百三十余鸡矣”!

明代饮食奢靡之风留下的种种传说一直流传到清末,晚清学者梁绍壬在《两般秋雨盦随笔》中就有记录:明末名士冒辟疆在水绘园举办宴会,请了一位有名的厨娘来掌厨,厨娘说酒席有三等,上等需要五百只羊,中等三百只,下等只要一百只,请您选一等。冒辟疆稀里糊涂的,觉得“上太费,下太简,中可也”,结果宴会那天厨娘带着手下牵来三百只羊,宰杀之后,每只只割下唇肉一片备菜,其余都弃之不用。冒辟疆见了目瞪口呆,问她何以这样奢滥?厨娘说羊肉身上的精华都在唇肉,其他上不得席面……

此种社会风气,难免招致那些头脑清醒者的反感和批判,明代政治家谢肇淛在《五杂俎》中就说:“今之富家巨室,穷山之珍,竭水之错,南方之蛎房,北方之熊掌,东海之鳆炙,西域之马奶,真昔人所谓富有小四海者,一筵之费,竭中家之产,不能办也。此以名得意,示豪举则可矣,习以为常,不惟开子孙骄溢之门,亦恐折此生有限之福。”

二、奇!厨师往大锅里撒尿

在饮食上追求美味并没有错,但闹到奢靡的地步,就与于饮食中品尝人生况味的真意背道而驰了,而且,单纯为了满足舌尖而饮食,既不健康,更不……卫生。

饮食最本质的目的在于满足生理上的需求,及时补充和摄入能量,对此,古人的认识一点儿也不比现代人差。顾仲在《养小录》一书中,将饮食之人分成三种,第一种是普通劳动者吃饭,“秉量甚宏,多多益善,不择精粗”;第二种是追求滋味的吃货,“求工烹饪,博及珍奇,又兼好名,不惜多费,损人益人,或不暇计”。这两种人,尤其是第二种,顾仲都不大看得上,他所推崇的是第三种“养生之人”,这种人吃饭“务洁清,务熟食,务调和,不奢费,不尚奇”。在顾仲看来,食物很多,过饥过饱、过咸过淡都对健康无益,而且食材的配伍间还有不少忌讳,所以最重要的是能做到“有条有节,有益无损,遵生颐养,以和于身”,这才是上乘的饮食养生原则。

不仅医学家这样认为,对饮食之道精通至极的李渔也这样认为,他在《闲情偶寄·饮馔部》中把蔬食列为第一,并特别强调:“吾谓饮食之道,脍不如肉,肉不如蔬,亦以其渐近自然也。草衣木食,上古之风,人能疏远肥腻,食蔬蕨而甘之……后肉食而首蔬菜,一以崇俭,一以复古。”

除了养生,还有一个不追求肥甘厚味的重要理由,就是从卫生的角度考虑,那些美食的制作方法往往经不起“揭老底”。

清代着名学者陈其元是个阅历丰富之人,先后任直隶州知府、上海县令等职,他有一句发自内心的话叫“饮食日用之物,非目睹不知其制造之秽”。他在《庸闲斋笔记》一书中记载:他在福建曾经见过制作冰糖的方法,“皆杂以猪脂”;在兰溪看见过制造南枣的,“用牛油拌之乃见光彩,故嗅之微有膻气也”;淮甸的虾米贮存不了太久,否则就会变色,“浸以小便,即红润如新”;河南鱼鲊往往都是渔民捕捞到船上后,直接在船上宰杀,然后盛在竹笼中,运到城里去,一路上黄泛区的风沙足以使这些鱼肉腐败变质,这种情况下,运输者只要先将肉用水洗一遍,再在小便中泡过,控干加入作料,“肉益紧而味回”……听起来无比恶心反胃且不讲卫生的“烹饪方法”,却被不少食客视为世间少有的美味,岂不可悲哉!

陈其元还回忆起他的祖父曾经给他讲过的一件事。嘉庆初年,其祖父接到上峰指示,要在四川一座驿站里接待巡防边境的福康安,福康安当时任云贵总督,而且是清军内外战争的主要军事统帅,各州县对他的生活供应极其奢华丰盛。福康安喜欢吃白片肉,“肉须用全猪煮烂味始佳”,所以陈其元的祖父架了一口大锅,把一头猪扔在里面煮,还没等煮熟呢,突然大帅的传令兵快马赶到,传达福康安的王谕,说是驿站太远,而行程很急迫,所以福康安一到就马上开饭,以便饭后火速赶路,不能有丝毫延搁。陈其元的祖父一听傻了眼,煮的肉还没有熟透,眼看着福康安就要到了,这位大帅的暴脾气可是找个事由就敢砍人脑袋的。正在发愁间,只见厨师突然搬了张凳子到灶台边,把裤子一脱就往大锅里撒尿!陈其元祖父大惊失色,吓得一时间说不出话来,半晌才嘴唇哆嗦着问:“你不要命了,你怎么敢往肉锅里撒尿?!”厨师无所谓地说:“这有什么,我忘了带皮硝,只好用尿来代替了。”陈其元祖父还没搞明白是怎么回事,福康安的王驾已经到了驿站门口,马上开饭,看着在尿水里煮过的白片肉被端上席去,陈其元祖父感到后脖领子发凉,想到福康安一定能吃出溲臭的味道,恐怕当时就会要了自己的性命。这时就听见福康安派人招自己进房间,战战兢兢进了去,福康安竟“以一路猪肉无若此驿之美者,赏办差者宁绸袍褂料一副”。

皮硝就是芒硝,化学名是硫酸钠,在古代常用于实热积滞、腹满胀痛、大便燥结、肠痈肿痛等病症的治疗,因为能够使动物的肉变得柔软易烂,所以在炖肉时经常加少量使用,因为尿中也含有类似成分,所以很多古代厨师都在秘密采用。一想到那么多美食都是“尿制品”,恐怕这舌尖会一阵发紧、喉咙里会一阵发痒吧。

三、悟!好吃还是家常菜

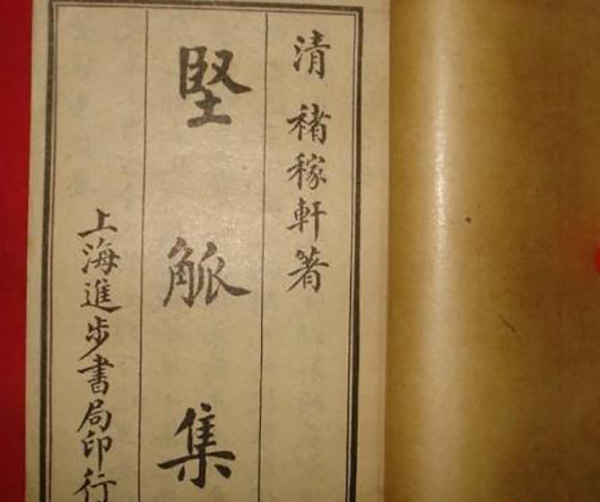

应该说明的是,古人所反对的是为了追求舌尖上的享受而在用料上奢靡无度,这与为了吃到美食而在料理的方式上做精致的研究是截然不同的两回事。浏览古代笔记,经常可以见到各种美食的制作方法,所用食材大多普通而又普通,比如黄瓜、豆芽、豆腐之类的,与电影《食神》所秉奉的哲理一样:用最普通的食材,用全心全意的精神去烹饪,做出的美食才是上品。而鹿茸燕窝驼峰熊掌在古代笔记里经常被做成“反面”的例子,讽刺土豪啥的,比如褚人获在《坚瓠集》里写明成祖时期的两位名臣,吕震和解缙扯闲天,吕震说这辈子最遗憾没吃过驼峰,解缙吹牛说自己吃过,多么多么美味,吕震知道他是吹牛,想整他,于是从光禄寺那里要来两个大象蹄子说是驼峰,请解缙来吃,解缙一边大嚼一边说还是原来的配方还是熟悉的味道,吕震大笑赋诗一首:“翰林有个解痴哥,光禄何曾宰骆驼,不是吕生来说谎,如何嚼得这般多!”

晚清到民初,随着西方科学的引进和对传统饮食文化的反思,一些学者在笔记中纷纷提出更加健康的饮食观念,对肥甘厚味持坚定的反对态度。徐珂编撰的《清稗类钞》中,就有清醒的认识:“人情多偏于贪,世之贪口腹而致病,甚有因之致死者,比比皆是,第习而不察耳。当珍馐在前,则努力加餐,不问其肠胃胜任与否,而惟快一时之食欲,此大忌也。人本恃食以生,乃竟以生殉食,可不悲哉!”人身所需的营养是有限的,按照适当的量摄入是好的,如果超量、暴饮暴食,“徒积滞于肠胃之间,必至腐蚀而后已,故食宜有一定限制,适可而止者,天然之限制也”。

也就在《清稗类钞》的成书同一时期,国变在即,国难当头,但达官贵人们的饕餮却有增无减,一副不把舌尖上的中国吃亡了不罢休的嘴脸!着名新闻记者黄远生在《时报》上发表通讯,写外务部的食堂里充斥着山珍海味,一桌饭要花去六两四钱的银子,而司员们依然皱着眉头说“这饭菜简直难以下咽”,动不动就整桌换菜,“外务部之厨,暴殄既多,酒肉皆臭”,于是外务部养了数十条大狗,专门吃那些剩饭剩菜,一只只吃得膘肥体壮,“乃群由大院出人。纵横满道,狺狺不绝”。而外务部的一个姓余的厨师,所拥有的家产居然可以和奕匡、载涛、载洵这些王亲贝子媲美,他的家产包括“民政部街之高大洋房一幢、万牲园中之宴春园、石头胡同中之天和玉”,搁到今天都是三环以里黄金地段的独立别墅。

值得注意的是,这篇通讯的发表时间是1907年,这一年全国各地灾情不断,东南数省灾情严重。朱门酒肉臭,路有冻死骨,一些尚存良知的知识分子对此表示出了极大的反感,曾任翰林院编修的喻长霖就写了一篇启事:“现处忧患时代,祸在眉睫,宴会近于乐祸……”因此拒绝一切宴请,老老实实在家吃家常饭去。

《独醒杂志》一书有云“常调官好做,家常饭好吃”,是至理名言,《清稗类钞》解此语云:“家常饭者,日常在家所食,藉以果腹者也,其肴馔大率为鸡鱼肉蔬”,普普通通,平平淡淡,却能吃出食物的本味和人生的况味,乃是天下最好吃的饭。